こんにちは、香料業界で10年以上働いているフィグです。

ゆずは海外からも興味を持たれる香りを持ち、日本の特徴的な柑橘であります。

ゆずオイルはどうやって得られるのでしょうか?

冬至の時のゆず湯やゆずのお吸い物のように、一般的なゆずの香りがするオイルは有機溶剤による抽出(ちゅうしゅつ)によって得られます。

水蒸気蒸留で得られるゆずオイルもあるのですが、抽出で得られるゆずオイルとは違う香りです。

以下の点を知ることで、ゆずに対する知識がグッと深くなり、一目置かれます。

- 収穫時期

- 生産量

- 産地

- オイルの入手(採油)方法

目次

1.概要

| 学名 | Citrus junos |

| 収穫時期 | 10~12月 |

| 生産量 | 約24,000t (2020) |

| うち加工向け | 約19,000t (2020) |

| 産地 | 高知、徳島、愛媛、鹿児島、宮崎 |

| 採油部分 | 果皮 |

| 採油方法 | 圧搾、溶剤抽出、水蒸気蒸留 |

圧搾によって採油されたゆずオイルは珍しい方です。

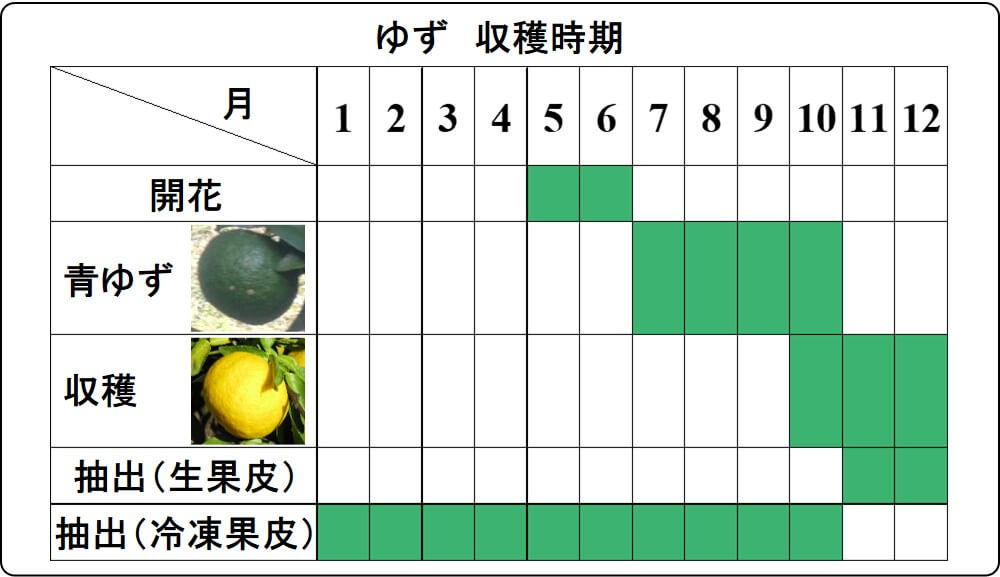

2.収穫時期

図1 収穫時期

図1のような収穫時期を表したカレンダーをクロップカレンダーと言います。

ゆずは5~6月に開花し、7~10月に青ゆずとなり、10~12月に収穫です。

12月の冬至にゆず湯に入る風習がありますので、収穫時期が10~12月というのは覚えやすいですね。

ゆずオイルを得る方法のひとつに溶剤抽出があります。抽出には皮の部分(果皮)を使用しており、生の状態の果皮(生果皮)を使用した抽出は11~12月に行われます。11~12月に処理しきれなかった果皮を冷凍することで、1~10月でも抽出できます。

3.生産量

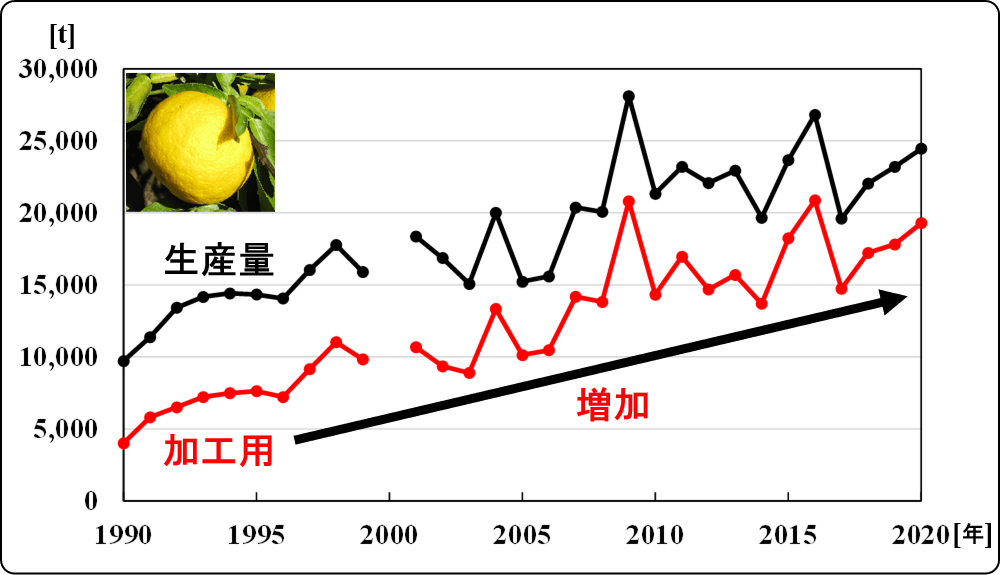

図2 国内生産量の推移

出典 農林水産省統計

ゆずの生産量は1990年から2020年まで、増減しながら、全体的に増加しています。生産量のうち加工向け(加工用)の推移も、生産量と同じように推移しています。また、生産量のうち約80%が加工用に使用されています。

(生産量:収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすものの重量)

4.産地

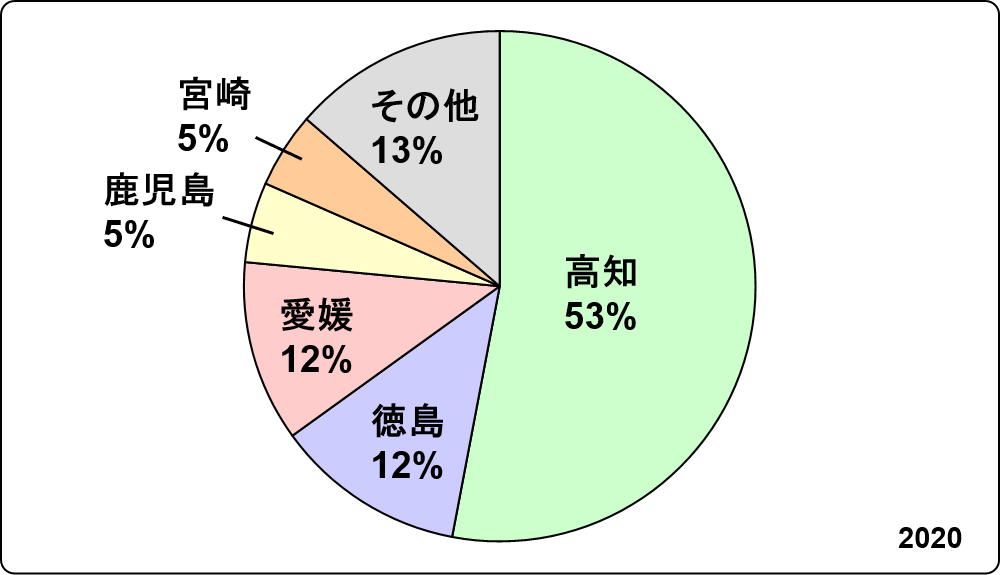

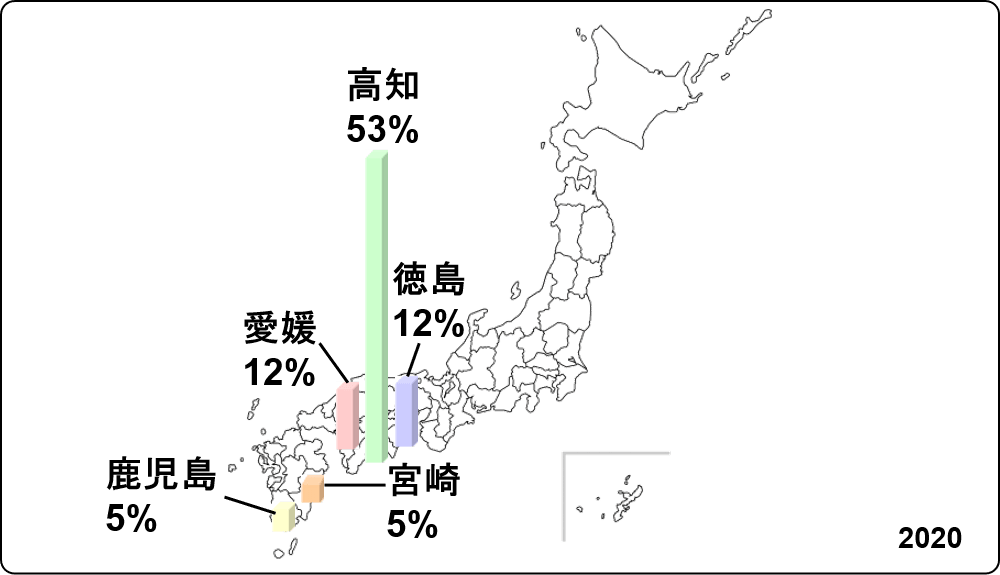

図3 産地と生産量割合(2020年)

出典 農林水産省統計

高知が約50%を占めており、徳島と愛媛が約12%です。

産地の場所とその割合を地図を用いた図を以下に示します。

図4 主な産地と生産量割合(2020年)

出典 農林水産省統計

産地は主に西日本にあり、四国と九州南部であることが分かります。

5.採油部分

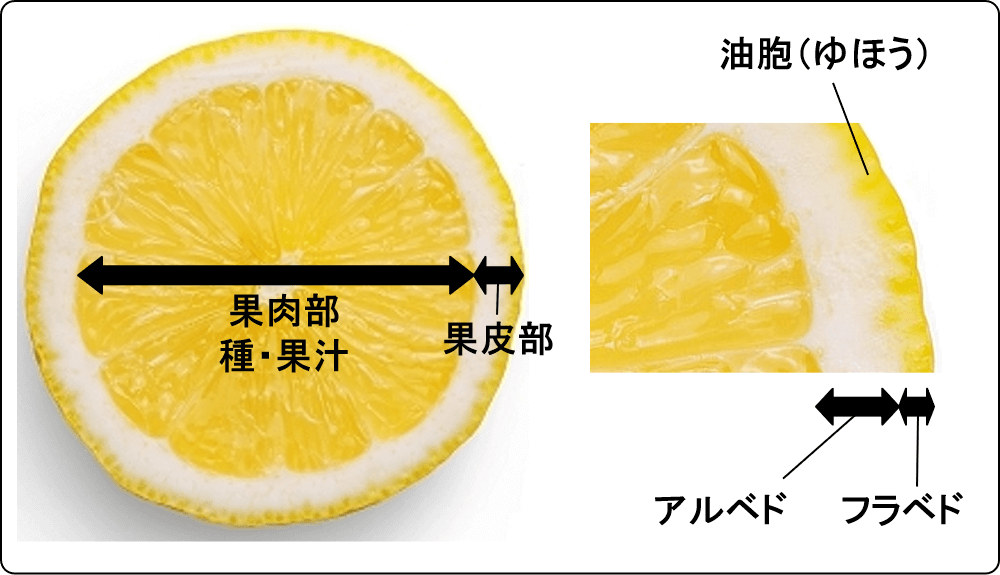

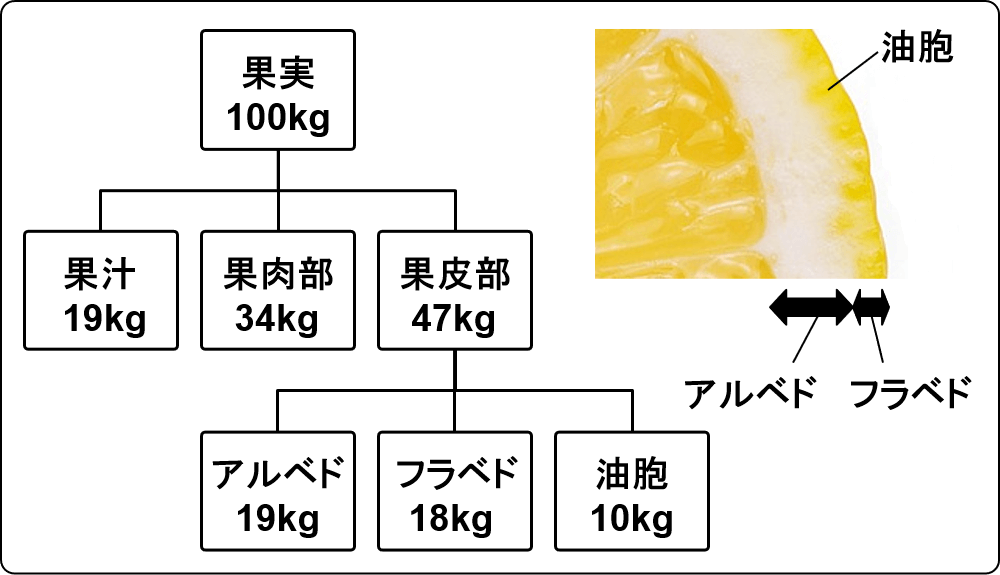

図5 柑橘の部分名

柑橘の果実を大まかに2つの果肉部と果皮部に分けられます。果肉部には果汁やフサや種が含まれます。

果皮部には以下の2つがあります。

- アルベド(皮の内側の白い部分)

- フラベド(皮の外側の黄色い部分)

油胞にオイルがありますので、フラベド部分からオイルを採油します。

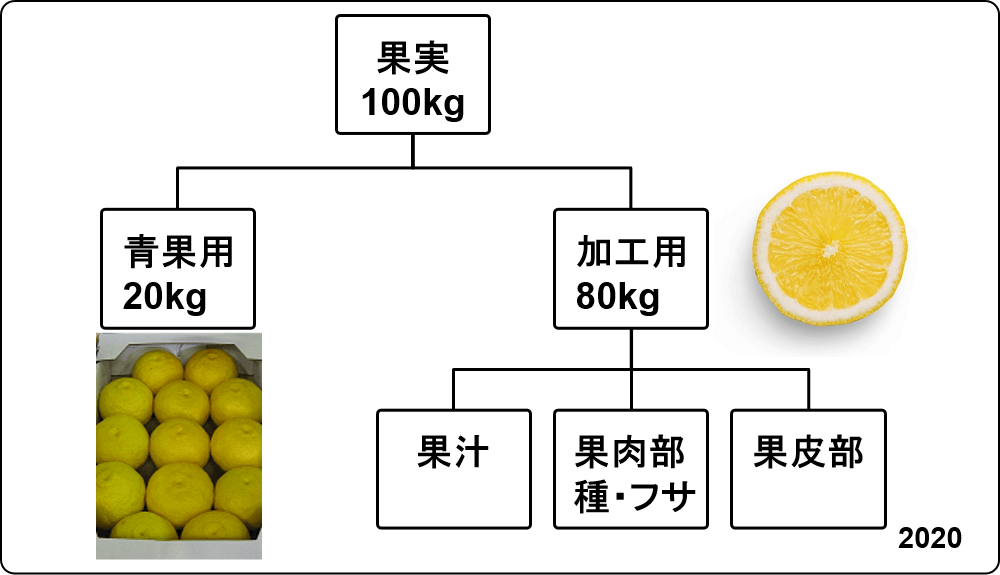

収穫された果実から採油に使われる果皮の流れを見てみましょう。

図6 ゆず果実 用途

まず、ゆず果実は青果用と加工用に分けられます。出荷量のうち、加工用は約80%ですので、100kgのゆず果実があるとすると、20kgが青果用に、80kgが加工用に使われます。

さらに、加工用のゆず果実は果汁、果肉部、果皮部に分けられます。

ゆずオイルは加工用の果皮部から得られますので、青果用からは得られません。つまり、ゆず果実の生産量のうち80%の加工用のゆず果実を用いて、ゆずオイルを得ます。

業界では加工用の数量から今年はオイルがどのくらい得られるかと予想することがあります。

ゆず果実の内訳を詳しく見てみましょう。

図7 ゆず果実 構成の割合

ゆず果実が100kgあるとすると、以下のように分けられます。

19kgの果汁

34kgの果肉部

47kgの果皮部

さらに、47kgの果皮部は以下のように分けられます。

19kgのアルベド

18kgのフラベド

10kgの油胞

ゆずオイルを採油するのに使われる果皮部はフラベドと油胞です。(アルベドは取り除きます)

ゆず果汁を得ようとすると、副産物としてゆずオイルが得られるといえます。

シトラス業界ではジュースの製造がメイン事業で、オイルの製造がサブ事業であることが多いです。

6.採油方法

採油方法には以下の方法があります。

- 圧搾

- 溶剤抽出

- 水蒸気蒸留

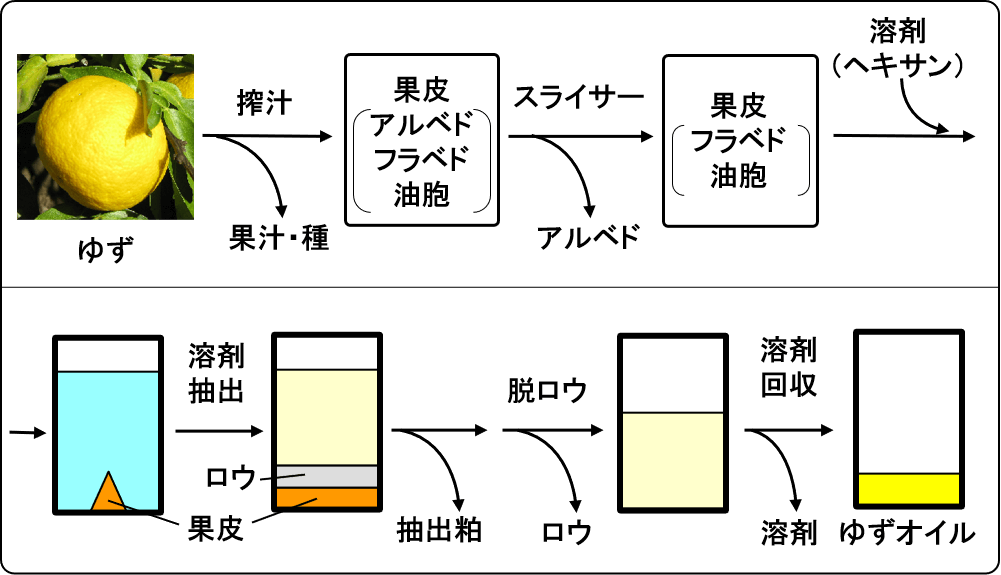

ここでは溶剤抽出を解説します。

図8 ゆず 溶剤抽出の流れ

- 搾汁により、果皮部に分けます。

- スライサーによりアルベドを取り除きます。

- 果皮を粉砕し、溶剤(ヘキサン)を加え抽出します。

- 抽出粕(ちゅうしゅつかす)を取り除き、脱ロウします。

- 溶剤を除去し、ゆずオイルを得ます。

抽出についての参考記事です。

7.まとめ

| 学名 | Citrus junos |

| 収穫時期 | 10~12月 |

| 生産量 | 約24,000t (2020) |

| うち加工向け | 約19,000t (2020) |

| 産地 | 高知、徳島、愛媛、鹿児島、宮崎 |

| 採油部分 | 果皮 |

| 採油方法 | 圧搾、溶剤抽出、水蒸気蒸留 |

- 生産量のうち約70%が加工用に使用される。

- ゆずオイルは加工用からしか得られない。

- ゆずオイルはゆず果汁の副産物。

- ゆずオイルは果皮部(フラベドと油胞)から採油される。

以下の記事ではゆずの香り成分について、より深く知ることができ、かなり専門的になります。

図解アロマ

図解アロマ